Vita

Dettis Vita:

Plötzlich einfach da – und keiner weiß warum?

An meine Zeugung kann ich mich nicht mehr so recht erinnern, aber es muss Ende April/ Anfang Mai 1952 gewesen sein, denn neun Monate später, am 31. Januar 1953 wurde Detlef Ludwig Josef in Darmstadt geboren. An die Zeit im Mutterleib erinnere ich mich ebenfalls kaum. Es soll der Theorie nach ja ein fast paradiesisch-behüteter Zustand sein.

Nun hatte meine Mutter seit Kindheit an ein sehr entbehrungsreiches Leben: früher Tod der Mutter, danach als ältestes Mädchen Verantwortung im Haushalt und für die zahlreichen Geschwister. Es folgten Kriegswirren und Flucht. Da wäre es verständlich, dass Mama im Lebensabschnitt ,,Anfang Vierzig“ nach dem Krieg nun mal für sich sorgen wollte. Also es sich mit Manne und den beiden fast erwachsenen Töchtern gemütlich machen, auf ein Eigenheim sparen und die zweite Lebenshälfte genießen. Und da wird sie schwanger.

Damals konnte man noch nicht herausfinden, welches Geschlecht das werdende Leben haben würde. Wäre klar gewesen, dass es ein ,,Stammhalter“ würde, dann wäre zumindest väterlicherseits Euphorie angesagt gewesen. Aber eingedenk des obigen Sachverhaltes gehe ich bei der werdenden Mutter von einer zwiespältigen Empfindung aus, die sich wohl hie und da über die Nabelschnur via Stress-Hormone auf die Frucht übertragen haben könnte.

Diese Umstände sind, wie ich auch noch an anderen Stellen wiederholend anführen werde, keineswegs schuldhaft zu bewerten. Dennoch stellt sich mir die Frage, warum ich mich als Seele mit meiner Menschwerdung in solch ein Umfeld eingenistet habe. Die späteren Schwierigkeiten in meinem Leben werden noch eine Antwort auf die diesbezügliche Sinnfrage geben.

Jedenfalls verlief die Geburt wohl relativ komplikationslos – zumindest wurde nicht darüber gesprochen. Es wurde überhaupt in unserer Familie über Vieles nicht geredet. Bei allem sonstigen Reinheitsfimmel wurden die ,,Beulen unter dem Teppich“ immer grösser.

Gleich nach der Geburt wurde das kleine Würmchen auf von der Norm abweichende Auffälligkeiten inspiziert. Ein ,,Blutschwämmen“ (Hämangiom) auf der rechten Brustseite wurde mit einem elektrischen Skalpell weggebrannt – eine aus heutiger Sicht unnötige Quälerei, da sich die meisten dieser Schönheitsfehler von allein auch wieder reduzieren. Zurück blieb überdies eine dauerhafte Irritation der Haut, die schlimmstenfalls entarten konnte. Dann eine nach drei Monaten plötzlich auftretende Beule auf der rechten Stirnseite. Dieses fast eigroße Gewächs wurde unter Vollnarkose ambulant(!) entfernt. Das alles seitens des Umfeldes in sehr entspannt beobachtender Verfassung – ,,das kleine Dummchen bekommt ja sowieso nichts mit“.

Und wenn das Dummchen nun doch sein Konto im Unterbewusstsein eröffnet hätte? – Um diese Frage und den Umgang damit wird es sich in dieser Biographie immer wieder drehen.

Kleinkind-Zeit im Elfenbein-Turm

Ja, das war in meiner Erinnerung in der Tat ein Leben in einem Turm: Eine Dienstwohnung unter dem Dach eines zweistöckigen Büro-Gebäudes. Mein Vater hatte beim „Oberlandwerk Groß-Gerau“ eine Stelle als Kontrolleur für die Anzahl elektrisch betriebener Maschinen auf Bauernhöfen im hessischen Ried erhascht. Ein Fuß-Abtreter-Job, dem er im Sommer mittels Fahrrad und in der kalten Jahreszeit mit dem Bus nachkam. Nebenbei oblag ihm eine Art Hausmeister-Amt für das große Verwaltungs-Gebäude.

Die Wohnung war sehr geräumig und mit den schrägen Wänden und „Fenster-Gäubchen“ auch gemütlich. Hier verbrachte ich meine ersten sechs Lebensjahre – jedoch mit nahezu völlig abgeschnittenen sozialen Bezügen nach außen. Keine Freunde. Ab und zu der peinliche Besuch von ein paar Mädchen auf meinen Buben-Geburtstagen. Die Familie hatte sich von den Eingeborenen abgekapselt: „Mit den Gassen-Jungen spielst Du nicht“. Wahrscheinlich eine unbewusste Rache an den Einheimischen, die Flüchtlings-Familien argwöhnisch beäugten und teilweise wohl auch diskriminierten. Es scheint im Nachhinein fast so, als hatten wir mit Mama, Papa, den zwei Schwestern und „Deti“ eine sozial scheinbar intakte und autarke Parallel-Welt zu der Bedrohlichkeit da draußen gebildet. Welch ein Trugschluss!

Intern brodelte es nämlich nur so hinter der Spießer-Fassade, indem die beginnende revolutionäre Rock’n Roll-Ära Anfang der „50er“ auf die bandagierten Strukturen der Eltern prallte, die ihre Kindheitsprägung noch im deutschen Kaiserreich erlitten hatten.

„Klein Deti“ wurde in dieser Zeit seines zarten Alters einerseits mit Affenliebe in Watte eingepackt, andererseits aber auch mit knackigen Introjekten wie „Wenn Du funktionierst, wie wir das wollen, dann haben wir Dich lieb. Wenn nicht, müssen wir mal schau’n…“ konfrontiert. Wenn ich mal weinen musste, hieß es „Das Detilinchen weint mal wieder“. Überhaupt war nach Übermittlung des familiären Umfeldes alle Welt in Ordnung, nur ich hatte immer Probleme. Da konnte ich schwerlich in der -Überzeugung heranwachsen, dass ich mit meinen Ängsten und Zweifeln ernst genommen werde. Also teilte ich negative Empfindungen gar nicht mehr mit.

Aber es gab viele Ängste in mir. Ständig streckte ich angsterfüllt meine „Fühler“ aus, was denn mein Umfeld von mir erwartete. Das musste in die totale Fremdbestimmung münden und meine eigenen Bedürfnisse an letzter Stelle platzieren. Und dann gab es da noch die panische Verlassenheits-Angst. Wiederholt wurde mir zugesichert, dass eine meiner Schwestern auf jeden Fall zuhause bliebe, wenn Mama und Papa mal ausgingen. Aber als ich dann zu fortgeschrittener Stunde aufwachte und nach jemand dagebliebenem rief, war da nur das gespenstische Echo meines Rufens in dem großen Treppenhaus zu hören. Ich schrie dann, weit aus dem Fenster gelehnt, die ganze Straße zusammen.

Weitere Gefühle des von Gott-und-der-Welt-Verlassen seins entstanden bei einem Krankenhaus-Aufenthalt mit ca. 4 Jahren, in dessen dreiwöchigem Verlauf ich ein einziges Mal Besuch bekam. Heimweh ohne Ende war auch das begleitende Gefühl mit 5 Jahren während einer sechswöchigen „Kur“ in Berchtesgaden – wiederum die ganze Zeit ohne Besuch.

Zwischendurch wehte mir immer wieder mal ein gelinder Hauch an Zuneigung um die Nase, was einerseits tröstlich war, andererseits aber auch in Form der emotionalen Heiß-Kalt-Duschen mein Urvertrauen schwer ins Schleudern brachte.

Schöne Erfahrungen

Wochentags hielt ich mich überwiegend in den Büros unter den erwachsenen Angestellten auf. Bereits bevor ich laufen konnte, rutschte und krabbelte ich die Stufen der Holztreppe in den unter unserer Wohnung liegenden Stock. Und obwohl ich die Büro-Angestellten wohl auch kräftig nervte, schickte mich niemand weg. Der Direktor holte mich sogar des Öfteren in sein Buro und ließ mich eine Schublade seines Schreibtisches aufziehen, aus der ich mir dann ein darin liegendes Stück Schokolade nehmen durfte. Ich war wohl so eine Art Maskottchen, das auch den jungen Männern ab und zu verraten musste, was meine Schwestern alles in ihren Handtaschen verbargen.

Im Innenhof des Oberlandwerk-Gebäudes standen nach Feierabend ein LKW und ein kleiner Lloyd. Da die Fahrzeuge nicht verschlossen waren, hatte ich dann meinen Spaß im Führerhaus des Lasters oder ich „lenkte“ mit Eifer den kleinen „Leukoplast-Bomber“. Hinter dem Gebäude gab es einen großen, teilweise verwilderten Garten, in dem ich mich bei gutem Wetter gerne aufhielt und mich alleine beschäftigte. Es war mein kleines Paradies, das mir schon im Kleinkind-Alter als Experimentalfeld bei der Suche nach mir selbst diente.

Ja und da mir die Freunde fehlten, genoss ich es umso mehr, mit meinen beiden 15 und 17 Jahre älteren Schwestern und deren wilden „Rock‘n Roll-Freunden“ auf dem Rücksitz einer Vespa auszufahren. Das machte mich mords stolz. Auch mit ihnen zusammen im Schwimmbad auf einer Decke zu liegen, die von einem kleinen Transistor-Radio beschallt wurde, gab mir großen Trost, da ich ansonsten doch viel allein zurechtkommen musste. Mag sein, dass ich in diesem Umfeld – wie auch bei den Erwachsenen in den Büros – „dressiert“ wurde und wohl ein wenig altklug drauf war. Aber insgesamt saldiert habe ich diese Erlebnisse positiv in Erinnerung. Die Rumpsteaks auf den Schwestern-Partys mit Ananas oder Banane nach amerikanischer Küche hingegen schmeckten mir nicht.

Sehr berührende Erlebnisse waren die sonntäglichen Ausfahrten mit dem Papa in der wärmeren Jahreszeit. Ein Schalen-Sitz aus Aluminium wurde auf der Querstange des Herrenrades montiert und Detti hineingesetzt. So fuhr ich mit dem Vater zum Altrhein durchs Ried, oder es ging durch den Dreieicher Forst zu einem Ausflugs-Lokal nach Mönchbruch. Dort gab es dann eine „Bluna“ – eine Delikatesse an Getränk für kleine Leute Anfang der 50er Jahre.

Ein Haus wird gebaut

Ende der 50er Jahre, so um 1958, beginnt für Maria Eichberg ein Traum wahr zu werden: im Sommer beginnen die Arbeiten zur Erstellung eines Eigenheimes – ein Lebenswerk vornehmlich in Selbsthilfe. Was anfangs nicht voraussehbar war: die unsäglich körperlich-seelischen Anstrengungen werden nach Vollendung dieses Mammut-Projektes die Gesundheit meiner Eltern erheblich beeinträchtigt haben.

Bereits nach einem halben Jahr schwerster körperlicher Anstrengungen erlitt mein Vater einen ersten Herzinfarkt, dem im Lauf des weiteren Baugeschehens noch zwei weitere Infarkte folgen. Diese schlimmen Schocks werden meinem Vater bis an sein Lebensende schwer zu schaffen machen und seine Lebensqualität stark mindern. Auch meine Mutter, die u.a. hunderte Schubkarren mit schwerer Erde rund um das Haus auffüllte, zahlte einen hohen Preis für das ehrgeizige Projekt in Form von Unterleibs-Operationen und der Intensivierung einer ohnehin bereits latent bestehenden Herz-Schwäche.

Letztendlich war es dann doch vollbracht – im Sommer 1961 konnten meine Eltern, meine Schwestern, als auch ich aus der Dienstwohnung in der Friedrichstraße in das eigene Nest in die Sudetenstraße ziehen. Ich kann mich noch genau an den ersten Abend vor dem Einschlafen erinnern, als meine Schwestern ihren Stolz nicht verbergen konnten, dass wir nunmehr in eigenen vier Wänden wohnen werden.

Im Nachhinein erhebt sich für mich allerdings die Frage ,,Um welchen Preis?“. Aber das scheint – wie Gott sei Dank so manch Negatives im Leben – im Sumpf des Unterbewussten der Erinnerung nicht mehr in allen Details zugänglich zu bleiben. So auch mein Unfall, als ich mich an einer frisch gemauerten Wand hochziehen wollte und ich drei Meter tief, einen schweren Hohlblockstein umarmend, abstürzte.

Sozialisierungs-Probleme

Während meines ersten Kindergarten-Tages bin ich unerwartet und kopflos ausgerissen und durch die halbe Stadt nach Hause gerannt. Ich muss wohl von einer bereits homogen in sich geschlossenen Gruppe angemacht worden sein. Und da ich bereits durch den Versuch in einer Gymnastikgruppe Fuß zu fassen gescheitert war, weil mich alle auslachten, da ich statt mit Turnschuhen nur mit gestrickten Socken ausgestattet war, nahm ich mir angesichts der Turngruppen-Traumatisierung das Mobbing des Kindergartens so zu Herzen, dass ich in einem unbemerkten Moment ausbrach und mit knapp vier Jahren durch halb Groß-Gerau nachhause lief. Hernach wurde kein weiterer Versuch einer Integration unternommen.

Bei der Einschulung 1959 hingegen gab es kein Entrinnen. Aber auch da produzierte ich eine soziophobische Reaktion vom Feinsten: Ich kann mich nicht an exakte Details erinnern, aber als meine Mutter die Schule verließ und ich mich buchstäblich Mutterseelen allein in einem Rudel eingeborener Erstklässler auf verlorenem Posten empfand, fiel ich nach einem Heulkrampf kurz in Ohnmacht.

Nach und nach kam es dann schon zu einzelnen Interferenzen mit Mitschülern und ich knüpfte zarte Kontakte. Besonders die kleinen Abenteuer in den großen Gärten meiner Kumpanen und die eine Stunde Fernsehen in deren Wohnzimmer am Spätnachmittag (es gab ein einziges Programm, das von 17 bis 21 Uhr sendete) waren positive Erfahrungen. Die schulischen Leistungen waren „so lala“, was durch die herbe Kritik meiner Mutter nicht gerade geheilt wurde. Dennoch kam ich aufs Gymnasium. Dort lehrte noch die alte Garde aus Zeiten des Nazi-Regimes mit körperlicher Ruge und anderen unsäglichen Repressalien. Kein Wunder also, dass wir rebellierten und in den „68ern“ eine Definition für unser Ausbrechen-Wollen fanden.

Schule und Beruf

Ich kann seit der Einschulung nicht von mir behaupten, ein guter Schuler gewesen zu sein, geschweige denn ein Überflieger. Bereits in der vierten Klasse kamen solch seltsame Resultate zustande, wie z.B. die Monats-Miete für eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Hohe von 4300.- D-Mark. Das hatte mich überhaupt nicht stutzig gemacht.

Auch beim Übergang auf die höhere Schule blieb mir das Fach Mathematik stets ein Mysterium, was sich in fast phobische Abneigung steigerte. In der Mittelstufe des Gymnasiums attestierte mir ein älterer Mathe-Lehrer, dass ich im mündlichen Unterricht befriedigende Ergebnisse erzielte, indes bei schriftlichen Klassenarbeiten jedoch stets versagte. Er könne sich dies nur als „Blackout“ mit psychischem Hintergrund erklären.

Und dennoch konnte ich mit diversen Tricksereien immer noch gerade so um das „Sitzenbleiben“ drum herumkommen. Die Hausaufgaben schrieb ich meist auf den letzten Drücker noch vor Unterrichtsbeginn ab. In Kunst ließ ich mir ab und zu ein Gemälde von meinem malenden Vater aufpolieren. Der einzige nicht mit Tricks auszuhebelnde Horror blieb Sport, Mathe, Physik und Chemie. Also wählte ich in der Oberstufe alle naturwissenschaftlichen Fächer zugunsten von Musik, Kunst und Sozialkunde ab. Mein bestes Fach war – wen nimmt es Wunder – Deutsch, gefolgt von Englisch und Französisch. Beim Abiturs-Zeugnis landete ich bei einem Noten-Durchschnitt von 2,3.

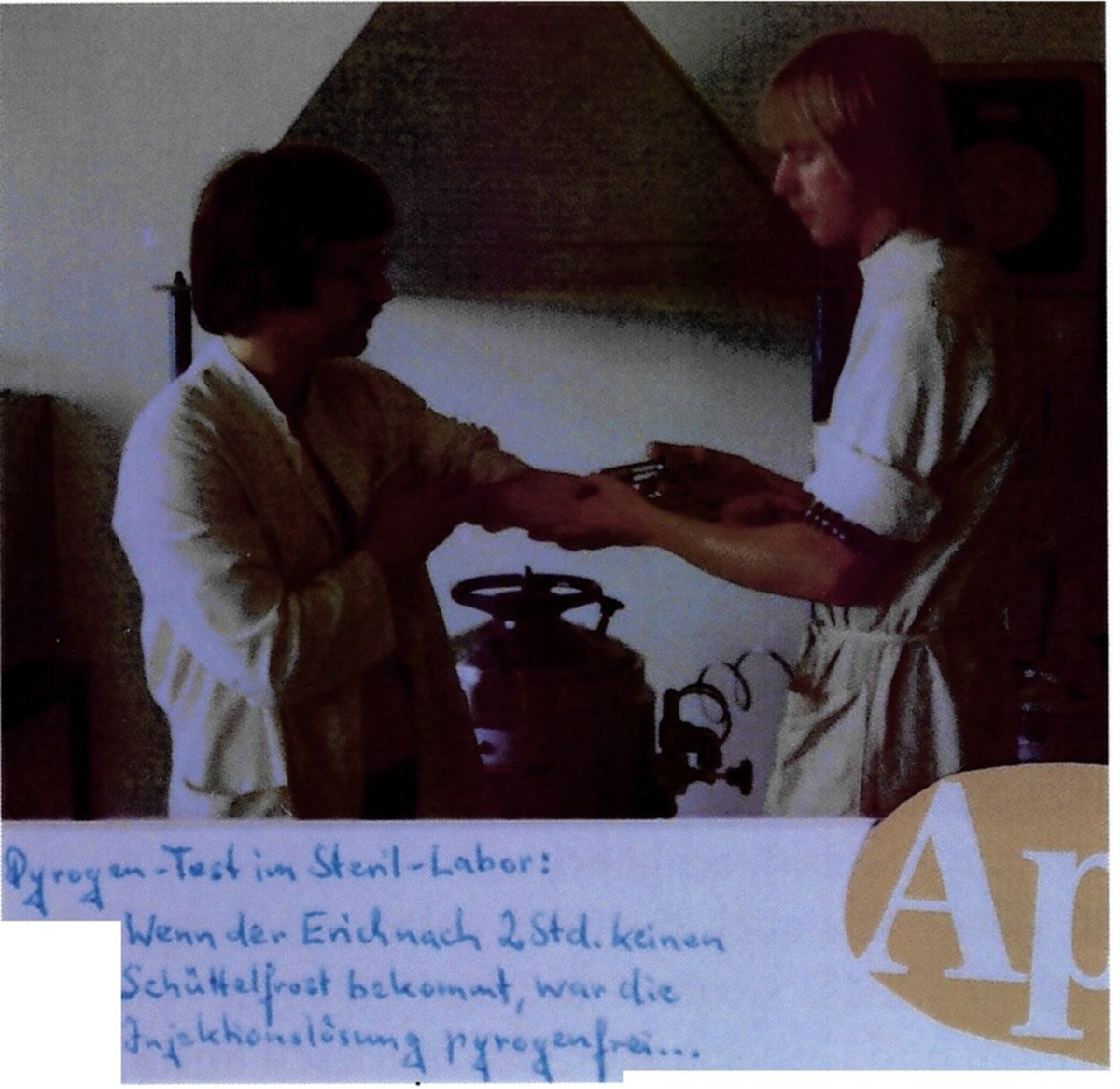

Wenn ich nach dem Schulabschluss ein Studium hätte wählen dürfen, so wäre ich entweder in psychologischer, pädagogischer oder sozialwissenschaftlicher Richtung ambitioniert gewesen. Aber all das wurde als ,,brotlose Kunst“ deklariert und ich musste auf Intervention meines Schwagers ein zweijähriges Praktikum als Auszubildender zum Beruf des pharmazeutisch Vorexaminierten in einer Apotheke beginnen.

Am Ende dieser Ausbildung, die an sich schon einen abgeschlossenen Beruf

darstellte, musste ich eine schwierige Prüfung in den Fächern Chemie,

Botanik, Physik und Gesetzeskunde ablegen – also genau der Bereich an

Fächern, den ich in der Schule abgewählt hatte. Im Fach Chemie hatte ich

alle Formeln und Reaktionsgleichungen auswendig gelernt, ohne nur im

Geringsten zu verstehen, warum die chemischen Verbindungen miteinander

eine Reaktion eingingen. Und ich hatte wieder ein Heer an Schutzengel,

denn ich habe die Prüfung zum Vorexaminierten bestanden.

Auch waren die zwei Jahre Ausbildung eine gute -Überbrückung für die Wartezeit auf das Pharmazie-Studium, das damals einen „Numerus Clausus“ von 1,2 forderte: Prompt zwei Monate nach der Vorexamens-Prüfung bekam ich einen Studienplatz in Pharmazie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Jetzt konnte ich nicht mehr „schummeln“ und so riss ich mich zusammen und tüftelte so lange herum, bis ich den Mauerdurchbruch zum Verständnis der Chemie, Biologie und Physik schaffte.

Dies sollte auch für mein späteres Leben als positive Eigenschaft meines Naturells immer wieder sichtbar werden: Im Prinzip ein ängstlicher Typ, der Angst vor allem Neuen und Unbekannten hat, in Krisen und knackigen Herausforderungen aber doch zur Hochform auflauft. So ging es dann auch im Studium. Ich musste mich zwar vom ersten bis letzten Semester arg quälen, konnte aber alle geforderten Leistungen letztendlich meistern. Und da war eine weitere Qualität von mir wirksam: Wenn ich eine Entscheidung getroffen und etwas begonnen habe, dann versuche ich – gegen alle Widerstande und Zweifel -das begonnene auch zu Ende zu bringen. In der nach dem Staatsexamen sich anschließenden sechsjährigen Anfertigung einer Dissertation verhielt es sich ebenso.

Der Tiefpunkt

Nach Ablauf meines Assistenten-Vertrages an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Juni 1981 übernahm ich – sozusagen im „fliegenden Wechsel“ – sofort eine Apotheke im hinteren Odenwald, und zwar in Lützel-Wiebelsbach. Dieses Dorf, an der bayerischen Grenze, angesichts dessen Namen ich zunächst einen Lachkrampf bekam, sollte ab jetzt die schicksalsträchtigeste Station in meinem Leben werden.

Obwohl ich nach außen kontinuierlich gewachsen war – ich hatte eine berufliche Existenz, hatte promoviert und jetzt eine eigene Apotheke – so konnte ich dennoch ein innerliches „Schrumpfen“ nicht aufhalten. Mein Alkoholkonsum erreichte ein Besorgnis erregendes Ausmaß. Nichts wollte mich wirklich zufrieden stellen und ich sackte ab in tiefste Depression. In meinem damaligen Privatleben, auf das ich an dieser Stelle nicht eingehen möchte, war kein Stein mehr auf dem anderen. Ich fühlte mich wie der letzte Überlebende nach einem Atom-Krieg und versuchte, die innere Leere, Verzweiflung und Sinnlosigkeit weg zu saufen. Mit dem Resultat, dass ich mich noch abscheulicher empfand und der letzte Rest an Selbstachtung versandete.

Von Seiten meiner Herkunfts-Familie, sprich der noch lebenden Eltern und der zwei Schwestern, die sich allesamt einzig und allein im vermeintlichen Glanz meines Ruhmes sonnen wollten, hatte ich keinerlei Verständnis und Unterstützung zu erwarten. Ich hatte dies auch angesichts der zeitlebens an mich gerichteten Erwartungshaltungen meiner Familie nicht annehmen wollen, war ich mit den Jahren doch stolz auf meine exzentrische Ablehnung dieser Spießer-Eichbergerei geworden. Auch war mir bewusst, dass das, was ich erreicht hatte, auf meinem ureigenen Mist gewachsen war.

Nach etwa anderthalb Jahren Lützelbach kam dann der Abend, an dem mir selbst mitleidig in den Sinn kam „Ich wollte ja nicht, dass ich da bin – also weg mit mir.“ Und nach Aufbau eines gehörigen Pegels Alkohol schluckte ich in der Apotheke um die vierzig Schlaftabletten. Das hätte gereicht, wenn ich nicht den Mitbewohnern des Hauses, in dem ich lebte, aufgrund meiner desolaten Ausstrahlung im Treppenhaus aufgefallen wäre. Diese Hausgenossen machten sich natürlich Gedanken und fingen nach einer viertel Stunde an, mich zu suchen. Da in der Apotheke – es war schon sehr spät am Abend – Licht brannte, schlugen sie ohne zu zögern eine Scheibe ein und entdeckten mich kollabiert am Boden im Labor. Mit einem Privatwagen – es war klar, dass ein Notarztwagen aufgefallen und nach dem Publik werden des Anlasses ich in Lützelbach die Zelte hatte abbrechen können – wurde ich in das nächst liegende Krankenhaus nach Groß-Umstadt gebracht.

Ich erinnere mich, dass ich in dem Moment, wo es mir in der Apotheke schwarz vor Augen wurde, das Klirren von Glas gehört hatte und ich mich nochmals mit letzter Kraft und einem Quäntchen Lebenswillen an der Stahltür des Labors hochzog, um den Schlüssel umzudrehen, mit dem ich eine halbe Stunde zuvor abgeschlossen hatte. Also war meine Handlung ein Gemisch aus suizidalem Ansatz und verzweifeltem Hilferuf.

Im Krankenhaus gelang die Reanimierung. Wie mir später berichtet wurde grenzwertig. Als ich aufwachte, hatte ich die Erinnerung, deren Wahrheitsgehalt ich nicht hundert Prozent bestätigen möchte, dass ich im Koma eine todesnahe Erfahrung gemacht hatte. Es schwang nach dem Erwachen immer noch die Glückseligkeit in mir nach, diese Kübler-Ross-Erfahrungen von Tunnel, Licht und unbeschreiblicher Liebe gemacht zu haben. Ich erinnerte mich auch noch an eine innere Stimme die mir äußerst bestimmt vermittelte „Nimm Dein Leben in die Hand!“ Ich war nahezu verärgert, wieder in diese ungeliebte Dimension des Menschseins auf Erden retourniert zu werden.

Nach diesem Supergau war ich nunmehr gefordert, Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. Ich badete noch etwas in meinem Selbstmitleid und beschloss dann, das „Alleine-Leben-Können“ zu üben. Das war eine schwere Herausforderung für mich, da mein gesamtes bisheriges Leben immer von der Anwesenheit anderer Lebewesen begleitet war – ob ich dies wollte oder nicht. Auch musste ich endlich Unterstützung und Hilfe akzeptieren. Dies war bereits eine Grundforderung für die Entlassung aus dem Krankenhaus. So begann ich, mich einer Psychotherapie zu stellen, in deren Verlauf ich unter anderem auch erkennen musste, dass ich als innerliches Kleinkind noch mit 32 Jahren im Sandkasten saß und mich im „gemütlichen Elend“ eingerichtet hatte. Nunmehr musste ich meine Heldenreise zur eigenverantwortlichen Lebensfähigkeit endlich antreten. Ansonsten würde ich aus dem Schlamassel von Depression und Suchtgefährdung nicht heraus kommen. Ein „Zurück“ gab es also nicht. Und das sollte sich im Nachhinein als meine große Chance im Leben erweisen.

Der Beginn der Metanoia

Der Schock nach dem Erwachen im Krankenhaus und die nachfolgend gestellte Bedingung einer konsequenten Psychotherapie als für den Erhalt meiner Approbation als Apotheker unabdingbar ließen mich hinsichtlich meiner Zuversicht in die Zukunft „gen Null“ abrutschen. Oh je, was sollte denn nur aus mir jetzt werden? Es gelang mir ja nicht einmal, den kleinsten Strohhalm zu ergattern.

Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde war mir klar, dass die Kunde der Hintergründe meines Krankenhausaufenthaltes bereits die Runde im Dorf gemacht hatte. Und so zeigte ich mich vor der Rückkehr in meine Wohnung zuerst an allen zentralen Stellen wie Tankstelle, Metzgerei, Bank und Backer. Tatsachlich wurde ich überall mit einem dezenten „Oops“ wahrgenommen, als sei ich ein Gespenst oder von den Toten auferstanden. Ich empfand einen Hauch Belustigung über diese Reaktion der Ureinwohner und ich ahnte, dass es mit mir weiter gehen würde, wenn der Till Eulenspiegel in mir wieder erwachen sollte.

So nach und nach beruhigte sich die erste Welle der mir selbst zugefügten Beschädigung. Ich begann, meine früheren Yoga–Übungen wieder aufzunehmen, ich wurde kreativ mit Malen, Wolle färben und Spinnen. Aber nachdem diese ersten Gehversuche in ein halbwegs normales Leben in Gang gekommen waren, holte mich die Depression bis hin zu Panik-Attacken wieder ein – da konnte auch die mittlerweile begonnene Therapie nicht bremsen.

Da es allmählich Winter wurde, saß ich abends oft am Kamin und ohne einen bewussten Entschluss hörte ich mich auf einmal das „Vaterunser“ beten. Auch ging ich sonntags in die Hl. Messe und verbrachte meine spärliche Freizeit in Kloster-Auszeiten.

Dort fühlte ich mich wie zuhause. Ich lernte auf Exerzitien Entspannungs-Techniken und kam in Berührung mit der Kontemplation, einer gegenstandsfreien Meditations-Form, die man mit dem ZEN des Buddhismus vergleichen kann. Ich hatte das Empfinden, meine wahre Heimat gefunden zu haben und zog allen Ernstes ein Novizen-Gespräch in Erwägung. Aber es war Gott sei Dank noch der Schutzengel der Vernunft am Werk, der mich einsichtig machte, dass es unangebracht wäre, die mühsam aufgebaute Apotheke einfach weg zu schmeißen. Auch stieg jetzt die Ahnung in mir auf, dass besagter Supergau ein riesiges Potential an Reifungs-Prozessen in sich trug. Der Wechsel in einen kirchlichen Orden wäre eine schöne Flucht und ein Desertieren vor den für mich gedachten Aufgaben, Verantwortungen und stimmigen Platz im Leben gewesen.

Nun mochte ich all diese grenzwertigen Krisensituationen nicht nochmals durchleben – dann wäre ich wirklich ein absoluter Masochist. Dennoch konnte ich mit meinem Tiefpunkt einverstanden sein, weil er mich aus der Gefährdung, mein Leben mit Nichtigkeiten zu verplempern, heraus riss. Es brauchte anscheinend diese Daumenschrauben, die mich für eine positive Kapitulation weich kochten. Und Halleluja – ich bin dann notgedrungen dem lieben Gott von den Füßen gegangen und es entwickelten sich die Dinge, die meinem Leben einen Sinn verliehen.

Ein schicksalsträchtiger Glücksfall

Wie bereits vermittelt, kam ich in den Nachwehen meines Tiefpunktes auf die ausgefallensten Ideen, wie ich mich zukünftig vor der bösen Welt schützen könnte. Da stieg ja in der vermeintlichen Klarheit, nicht mehr als Partner und schon gar nicht als Vater gedacht zu sein, besagter Eintritt in ein Kloster als Option in mir auf. Aber dann entwickelte sich Folgendes:

Ich telefonierte zu der damaligen Zeit öfters mit meiner Nichte, die nur zehn Jahre jünger war als ich. Sie war meine Vertraute, wenn es um die totgeschwiegenen Schieflagen in der Familie Eichberg ging. So auch in einem Telefonat an einem Winterabend. Ich hatte mich wohl eine gute Stunde über all das „Hätte-und-Sollte“ der Vergangenheit ausgelassen, als ich auf der anderen Seite der Leitung Geräusche im Hintergrund wahrnahm. Ich fragte meine Nichte, ob sie Besuch hätte und wir das Gespräch beenden sollten. Nee, das wäre nur ihre Freundin. Die hätte ihr geholfen einen Vorhang zu nähen, den sie gerade bügelte. Die Freundin würde mir einen schönen Gruß ausrichten lassen. „Ja“ meinte ich, ,,dann grüß auch mal nett zurück“ Damit war das Telefonat beendet.

Mittlerweile war es spät und Schlafenszeit für mich geworden. Ich legte mich mit der Toni, einem Yorkshire-Weibchen, das all meine einsamen Momente mit getragen hatte, ins Bett. Normalerweise dusselte ich so nach einer halben Stunde ins Reich der Träume. Aber diesmal wollte keine Ruhe einkehren. Ich wälzte mich hin und her, stand wieder auf und lief den Gang in der Wohnung hin und her. Toni beobachtete mich dabei mit einem leichten Kopfschütteln, wie ich mir einbildete – „Was hat der denn nur heute?“ Schließlich bin ich dann in den frühen Morgenstunden doch noch eingenickt.

Als ich aufwachte, war mir – innerlich elektrisiert – glasklar: das war der Gruß dieser Freundin meiner Nichte, der mich völlig in Aufruhr versetzt hatte. Eijei und was jetzt? Nach längerem Ringen mit meiner verzagten Einstellung „Mich hat doch niemand gern, brauche ich gar nicht erst mutig zu werden“, konnte ich der Intensität des Impulses einer Kontaktaufnahme nicht widerstehen. Innerlich noch etwas bibbernd, rief ich meine Nichte an und bat sie um die Telefon-Nummer ihrer Freundin. Meine Nichte bekam einen Lachkrampf. Ihr Onkel, den sie der Freundin vermehrt schon als das schwarze Schaf der Familie beschrieben hatte, wollte diese Freundin anrufen – haha. Aber dann gab sie mir die Nummer.

Es dauerte noch mehrere Stunden, bis ich den Mut zum Anruf aufbringen konnte. Und – oh Gott – die mich umtreibende „Lockung“ ging ans Telefon! Ich stammelte irgendetwas von Gruß und wäre so nett gewesen und ob ich mal schreiben dürfe. Die Lockung antwortete zügig „Nicht schreiben. Kommen. Möglichst bald.“ Ich war fix und fertig – im Positiven. Ich hatte diese junge Frau ein einziges Mal anlässlich eines Konzertes gesehen. Ansonsten kannten wir einander überhaupt nicht. Aber es war völlig klar, dass hier hinter der Schwelle des Bewusstseins zwei Seelen sich berührt hatten.

Ich glaube mich zu erinnern, dass es der nächste Tag war, an dem ich nach Feierabend in mein damals schnelles Auto stieg und mit Karacho nach Köln düste. Wie in Trance fand ich die Adresse in der Altstadt und kletterte mit meinem Blumenstrauß und einer Plastiktüte mit Zahnbürste und Deo die Treppen hoch.

Dann ging die Eingangstür zur Wohnung auf und Elisabeth und ich nahmen uns in die Arme. Ich empfand eine Vertrautheit, als würden wir uns seit hundert Jahre kennen. Ich war grenzenlos überwältigt von der Mischung aus Unbegreiflichkeit, Aufregung und bisher so nicht erfahrener Zuneigung.

Der Beginn des Reifungsprozesses

Mein bisheriger Kampf der Selbst-Findung in meinem Leben war untergraben von einem hoch defizitären Selbstbewusstsein – besser noch: einem großen Mangel an Selbstachtung. Nunmehr war eine Situation in mein Dasein eingebrochen, die mich in fast biblischem Ausmaß initial „gezündet“ hatte. Ich war bei weitem nicht erlöst von aller äußeren und inneren Bedrängnis, aber ich hatte eindeutig den Impuls einer Ahnung des Sinnes im Unsinn verspürt – ausgelöst dadurch, dass mir offensichtlich das ,,richtige Deckelchen“ vom Himmel gefallen war.

Zu diesem Erwachsenwerden gehörte u. a. auch die Erkenntnis, dass Verliebtheit eine gewisse Zeitspanne dauert, um dann die Partnerschaft mit Kommunikation und Verhandlungsbereitschaft auf die Probe zu stellen. Die früher als romantische Illusion angestrebte totale Einheit in der Partnerschaft wurde von mir nach und nach als kindliche Vermeidungsstrategie der Individuation, also des Herausfindens individueller Talente und des ,,In-die-Welt-Bringen“ derselben, durchschaut. Jeder und Jede in einer Beziehung sollte seine individuelle Mensch-Werdung im Fokus haben. Dann wird auch das Miteinander erfüllend.

Mehr als in Therapie und Selbsterfahrungs-Seminaren entdeckte ich immer mehr meine Identität als männliches Wesen und lernte meine Gaben in Richtung humorvoller Extrovertiertheit, als auch in sich gekehrter Introvertiertheit zu schätzen. Aufgrund mannigfaltiger Erfahrung in Tiefenentspannung, Psychotherapie und Kontemplation fing ich an, diese erlebten Unterstützungen in Gruppen weiter zu geben – mit beachtlich positiver Rückmeldung. Da konnte ich nun auch meine nach dem Abitur gespürte Berufung leben – wenn auch nicht immer mit perfekter Authentizität.

Immer wieder wurde und werde ich nämlich auch heute noch von alten unbekömmlichen Mustern heimgesucht. Aber mir reicht es, dass ich es bemerke, wenn ich mir wieder mal auf den Leim gegangen bin. Ich kann mich nur durch Gnade umkrempeln lassen. Alle Alleingänge an willentlichen Heilungs-Klimmzügen schlugen bisher fehl. Und ich kann es aushalten im Vertrauen, dass für mich Erlösung möglich ist.

Dies scheint auch eine tröstende Botschaft für die Menschen zu sein, die sich mit mir treffen, damit wir wie die Indianer am Lagerfeuer Geschichten austauschen, um uns hernach nicht mehr von Gott und der Welt verlassen zu fühlen.

Leben – ein Kontinuum.

Was konnte ich nun angesichts aller erinnerlichen Erfahrungen in meinem Leben auf der ,,Haben-Seite“ verbuchen? Im Prinzip nichts. Denn ich hoffe, dass mir noch ein paar Jährchen auf diesem Übungsplaneten vergönnt sind. Und da hört der Prozess der Reifung mit all seinen Hohen und Tiefen bis ans Ende nicht auf. Auf die mir täglich mannigfaltig entgegen schwappende Floskel „Wie geht’s?“ kommt meinerseits stets die erklärungsbedürftige Reaktion „ES geht weiter.“. Wenn ich mit ,,Gut antworten würde, so impliziert dies angesichts der Polaritäten in allem Sein, dass es auch wieder „Schlecht“ heißen könnte. Also versuche ich eine möglichst authentische Neutralität – sozusagen mit Blick vom Mars – zu wahren. Die Bewertung in meinem Kopf, die Unterscheidung zwischen Plus und Minus, bedingt letztendlich mein Gefühl, eben ob ich zufrieden bin oder nicht.

Jesus wird im Neuen Testament nie mit der Segnung zitiert „Das Glück sei mit Dir“. Dies würde ja auch dem Unglück einen gesicherten Platz einräumen. Natürlich würde ich den Kopf in den Sand stecken, wenn ich mögliche Schicksalsschlage als irrelevant ansehen würde. Es gibt sehr wohl Schmerz und Leid im menschlichen Leben. Eins der wesentlichen Übungsfelder in meinem Dasein stellt andererseits für mich die Transzendierung von Leid im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit dar – Gott prüft mich dann, wie fromm ich wirklich bin. Jesus wünscht daher wohl auch statt „fit“ oder „super“ den gnadenvollen Zustand „Der Friede sei mit Dir“.

„ES geht weiter“ ist auch ohne einen spirituellen oder gar mystischen Hintergrund seit jeher die Einstellung weiser, erfahrener Menschen. Auch mal etwas hinnehmen können, was einem so gar nicht passt. Zum Beispiel die Andersartigkeit diverser Mitmenschen. Wenn ich nicht immer sofort bewerte, ob eine Situation gut oder grässlich ist, dann komme ich in ein Fließen, in ein „Leben im Jetzt“, wo ich von Ast zu Ast hangele, ohne mich ständig in Referenzen der Vergangenheit und Hochrechnungen in die Zukunft zu verzetteln.

So wünsche ich mir und allen Menschen, dass wir unser Leben als Kontinuum von der Geburt an bis zum Tod erkennen und akzeptieren. Wir können nicht erwarten, dass wir irgendwann in diesem Leben fertig oder angekommen sind. Es wird immer einen Rest an Bedürftigkeit geben, sonst würden wir keine religiöse Rückbindung benötigen. Wir wären alle Generaldirektoren des Universums. Diese Verantwortung wäre für mich eine Überforderung, da kuschel ich mich als Gotteskind lieber in das Vertrauen „Dein Wille geschehe.“

Amen.